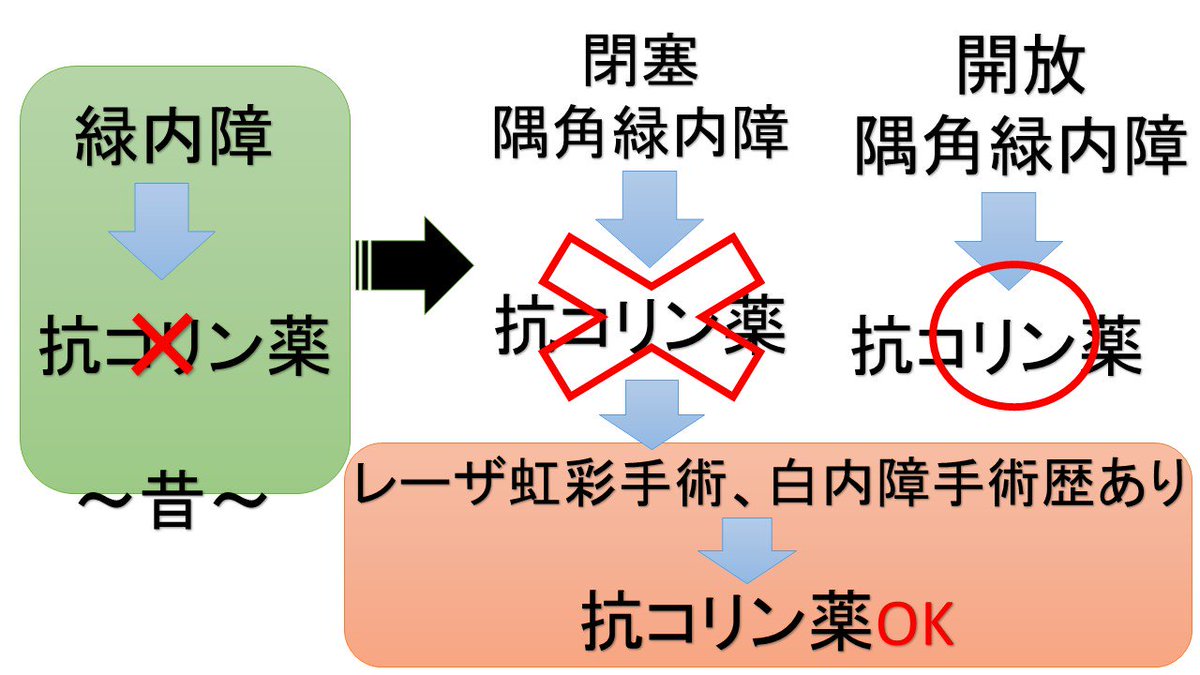

抗 コリン 薬 とは. 2 。 抗コリン薬に関連すると考えられる国内の主な診療ガイドラインの記載状況は以 下のとおり。 抗コリン薬の投与は閉塞隅角緑内障の患者では禁忌であるが、開放隅角緑内障 の患者では問題ない. 抗コリン作用は、アセチルコリンの作用を遮断する薬がもつ働きです。 アセチルコリンは、信号を隣接する神経細胞または筋肉もしくは分泌腺内の細胞に伝達するために神経細胞が放出する化学伝達物質(神経伝達物質)です。 アセチルコリンは細胞同士の連絡を助けます。 アセチルコリンは記憶、学習、集中の助けになります。 心臓、血管、気道、泌尿器、消化管の調節も助.

【スピリーバ】長時間作用型抗コリン薬の違い【エンクラッセ】 from hechikan.net

【スピリーバ】長時間作用型抗コリン薬の違い【エンクラッセ】 from hechikan.net

長時間作用型抗コリン薬 (lama)(吸入薬)の効果と作用機序 気管支 を拡張させて 慢性閉塞性肺疾患 ( copd )などによる咳や息苦しさなどを改善する薬 copd では喫煙などによって気管支や 肺胞 がダメージをうけて、正常な呼吸ができていない 神経伝達物質アセチルコリン の働きを阻害すると気管支を広げることができる 本剤はアセチルコリンの働きを阻害する作用(. 抗コリン剤 抗コリン剤とは 抗コリン剤 は、気管支を収縮させる神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を阻害することにより、気管支を拡張させます。 薬剤の作用時間により、 短時間作用型抗コリン剤(sama) と 長時間作用型抗コリン剤(lama) に分類されます。 特に、lamaは、作用時間が長いことから、 copd治療の第一選択薬 として使用されます。. 抗コリン薬の解説 薬の解説 種類一覧 薬の解説 薬の効果と作用機序 副交感神経を亢進させるアセチルコリンの作用を抑えることで、消化管の運動亢進に伴う痛みや痙攣、下痢などを抑える薬 アセチルコリンは副交感神経を活発にして消化管の運動などを亢進させる 副交感神経が活発になると胃や腸などの痙攣・痛み、潰瘍や胃炎・腸炎の悪化などがおこりやすくなる.

【スピリーバ】長時間作用型抗コリン薬の違い【エンクラッセ】

抗コリン薬はムスカリン受容体でachと競合的に拮抗し、その代表としてはアトロピン、スコポラミン(商品名:ブスコパン)がある。 「~トロピ」とつけば抗コリン薬であり、「ア トロピ ン、イプラ トロピ ウム、 トロピ カミド」などは容易に抗コリン薬. 抗コリン薬の解説 薬の解説 種類一覧 薬の解説 薬の効果と作用機序 副交感神経を亢進させるアセチルコリンの作用を抑えることで、消化管の運動亢進に伴う痛みや痙攣、下痢などを抑える薬 アセチルコリンは副交感神経を活発にして消化管の運動などを亢進させる 副交感神経が活発になると胃や腸などの痙攣・痛み、潰瘍や胃炎・腸炎の悪化などがおこりやすくなる. 50歳以上の男性では、頻尿の原因として、前立 腺肥大症が関与していることが多い。 主に、α1遮断薬を使用。 α1遮断薬:平滑筋を弛緩し、尿路閉塞を改善 交感神経を遮断するクスリ → 症状が改善しない場合は、 ベタニスや抗コリン薬を併用 抗ヒスタミン薬と同じようなものに、抗コリン薬があります。 抗コリン薬は、 アセチルコリン に対抗して受容体に結合します。 ちなみに、このようにある物質に対抗することを「拮抗する」といい、その薬を「拮抗薬」といいます。 そのため、抗ヒスタミン薬は「拮抗薬」と言えます。 「抗」というのは広義的に用いられるため、なにも受容体に関するものだけ.